公務員試験に全落ちしたらどうする?落ちた人の割合や休学、民間、来年の再受験などの選択肢を紹介

2025.07.17 更新

監修者

熊谷 直紀

監修者熊谷 直紀

横浜国立大学理工学部卒。株式会社DYMに新卒一期生として2011年に入社し、WEBプロモーションなどのデジタルマーケティング領域で業務に従事し、その後新規事業立ち上げを経験。

2015年よりDYMの人事部へ異動し人事領域を統括、毎年多くの就活生や求職者との面接・面談を実施。

内定チャンネルなどの採用関連メディアへの出演や記事監修を通して人事・人材関連の情報を発信中。

「全落ちしたら親に何て言えばいいのか分からない。」「公務員試験に全落ちしてしまった…」と絶望感で何も手につかなくなる方は多いのではないでしょうか。

公務員試験は、倍率が非常に高いため、落ちること自体は珍しくありません。

しかし、落ちた後にどの道を選ぶかでこれからの未来は大きく変わります。来年の再受験を目指す方法や、民間就職へ切り替える道、休学して挑戦する選択肢など、多くの道があります。

本記事では、公務員試験に落ちた後の選択肢を具体的に解説し、次の一歩を踏み出すためのヒントをお届けします。

併せて、公務員試験に全落ちする人の割合や倍率、難易度なども人事院が公表するデータを元にまとめました。焦らず情報を整理しながら、自分に合った進路やこれからの選択肢を考えてみましょう。

大手からベンチャーまで

内定獲得を徹底サポート!!

就活のプロであるキャリアアドバイザーが1対1で直接面談

入社実績15,000名以上※1

入社実績15,000名以上※1 満足度94%※2

満足度94%※2 最短1週間内定※3

最短1週間内定※3

目次

- 【絶望】公務員試験に落ちた場合どうしたらいい?

- 公務員試験の全落ちはよくある?

- 公務員試験に全落ちする人の特徴

- 公務員試験に落ちた後の5つの選択肢

- 公務員試験に全落ちしないためのコツ

- 公務員試験に受かる人の特徴と勉強法

- 公務員試験に全落ちしないためには併願がおすすめ

- 公務員試験と民間企業の併願

- 来年の公務員試験に再挑戦すべきか?再受験を成功させるコツ

- 公務員試験に落ちた後に民間企業への就職を成功させる方法

- 公務員試験に落ちた後でも挑戦できる!国家公務員の経験者採用試験とは

- 公務員試験に落ちたときのメンタルケアと対処法

- 公務員試験に落ちた人のその後とキャリアの実例

- 公務員試験に落ちたときに知っておくべき現実と対策

- よくある質問

- まとめ

【絶望】公務員試験に落ちた場合どうしたらいい?

公務員試験に落ちた場合、これからの選択肢を整理することが大切です。下表では、次の一歩を踏み出すために検討できる具体的な選択肢を5つ整理しました。

| 選択肢 | 概要 |

|---|---|

| 1. 来年再チャレンジ | 勉強計画・受験先・学習方法を見直し、次年度の試験合格を目指す。予備校や独学計画の改善もポイント。 |

| 2. 民間企業への就職 | 公務員試験の学習で身につけた計画性・継続力を活かし、秋採用・通年採用や第二新卒枠を活用して就職活動を行う。 |

| 3. 大学院・専門学校への進学 | 学歴を上げ専門性を高めることで、再受験時の選択肢拡大や民間での選考幅を広げることが可能。 |

| 4. 資格取得を目指す | 社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士など、キャリア形成や転職活動に役立つ資格取得を通じて将来の可能性を広げる。 |

| 5. 働きながら再挑戦 | 民間企業などで働きながら社会人枠・経験者採用枠で公務員試験に再挑戦する方法もある。経済的自立と試験対策の両立が可能。 |

出典:社労士とは|全国社会保険労務士会連合会

出典:行政書士とは|日本行政書士会連合会

出典:宅地建物取引士|一般財団法人 不動産適正取引推進機構

来年の公務員試験への再チャレンジを検討するなら、勉強方法や計画、受験先を見直すことがポイントになります。また、民間企業への就職を目指す道もあります。公務員試験で身につけた計画性や継続力は、民間企業の選考でも強みとなるでしょう。

さらに、大学や専門学校、大学院などへ進学し、専門性を高めてから公務員を目指す方もいます。そのほか、資格取得を通じて新たなキャリアを切り開く人もいます。

「公務員試験に落ちたらどうしよう」「全落ちした場合、絶望感を乗り越えられるかな…」と不安になるのは自然なことです。落ちた場合の選択肢をあらかじめ考えておくことで、自分に合った働き方や学び方を見つけ、次の一歩を踏み出すきっかけにすると良いでしょう。

公務員試験の全落ちはよくある?

公務員試験は受験倍率が高く、複数箇所を受けてもすべて不合格となるケースは珍しくありません。

とくに、志望先を絞り込みすぎてしまった場合や準備が十分でなかった場合、また試験当日の体調不良や緊張によって実力を発揮できなかった場合など、どんな人でも不合格になる可能性はあります。

ここでは、公務員試験に全落ちする人の割合、実際の倍率、試験の難易度について具体的なデータを交えながら解説します。

公務員試験に全落ちする人の割合

公務員試験は1回の試験で合格できる人の割合が限られており、全落ちする受験生も一定数存在します。

たとえば、20242024年度の国家公務員一般職(大卒程度・行政区分)では、受験者約1.5万人に対し合格者は約6,000人と、約4割の合格率です。

また、特別区職員採用試験(Ⅰ類)では倍率が約2.3倍となっており、受験者のうち約半数が不合格となっています。

複数自治体を併願することで内定獲得の可能性は高まりますが、筆記試験や面接対策が不十分だと複数箇所で不合格になることも珍しくありません。

出典:国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)|人事院 国家公務員試験採用情報NAVI

公務員試験の倍率

公務員試験の倍率は試験区分や自治体によって異なりますが、概ね2〜4倍程度となっています。

たとえば、20242024年度国家公務員一般職(大卒程度・行政区分)では倍率は約2.5倍であり、受験者15,000人超のうち合格者は約6,000人でした。

| 項目 | 数値 |

|---|---|

| 申込者数(a) | 20,720(女性 9,312) |

| 受験者数(b) | 15,123(女性 6,960) |

| 第1次試験合格者数 | 6,808(女性 3,320) |

| 第2次試験受験者数 | 7,590(女性 3,343) |

| 最終合格者数(c) | 6,075(女性 2,809) |

| 倍率(申込者÷最終合格者 a/c) | 3.4倍 |

| 倍率(受験者÷最終合格者 b/c) | 2.5倍 |

出典:国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)実施状況(2024年度・国家公務員試験採用情報NAVI)、特別区職員採用試験実施状況(東京都特別区人事委員会)

また、特別区職員採用試験(一般事務)は約2.3倍で、半数近くが不合格となっています。

地方自治体の採用試験では募集人数が少なく倍率が高くなる傾向があるため、受験先を複数確保することが重要です。

倍率が高い背景には、安定した雇用条件や福利厚生の充実に加え、教員や事務職などの人気職種を目指す受験者が多いことが挙げられます。

出典:国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)

出典:特別区職員採用試験(選考)実施状況|特別区人事委員会

公務員試験の難易度

公務員試験は、科目数の多さと専門試験のレベル、論文や面接の評価基準などから難易度が高いとされています。

筆記試験では数的処理や文章理解、専門科目など幅広い知識が求められ、合格には基礎力だけでなく継続的な学習が欠かせません。

また、論文試験や面接試験でも、政策理解や志望動機の一貫性が評価されます。

倍率だけを見ると2〜4倍程度ですが、複数科目に対応しながら高得点を目指す必要があるため「簡単ではない試験」であることは確かです。合格を目指すなら早めの対策と計画的な学習が不可欠です。

国家公務員試験の種類ごとの難易度

国家公務員試験には「総合職」「一般職」「専門職」の大きく3種類があります。総合職は政策立案を担う幹部候補向けで試験科目や難易度が高く、受験倍率も高めです。

一般職は各省庁や出先機関での事務職を中心とした採用で、総合職に比べて筆記科目の範囲が広いものの難易度はやや下がります。

専門職は税務や労働基準監督官など専門分野に特化した職種で、仕事内容に直結する知識が求められます。

これらの特徴を理解しておくことで、自分に合った受験先の選択や併願戦略が立てやすくなります。

公務員試験に全落ちする人の特徴

公務員試験に全落ちする人の特徴については、一概に「これが原因」と断定することはできません。試験当日の体調や緊張によるパフォーマンス低下など、個人差が大きく影響するからです。

ただし、公務員試験に全落ちした方の口コミを調査したところ、「学習時間が十分に確保できず基礎問題を落としてしまった」「過去問演習を行っていなかったため、本番で出題形式に戸惑った」という声が一定数見受けられます。

また、志望先を絞り込みすぎて受験機会が少なかったり、面接対策が不十分で志望動機をうまく伝えられなかったという体験談も散見されます。

ただ、これらはいずれも対策次第で改善できるものであり、次回に向けて準備を重ねることで合格の可能性を高められるでしょう。

公務員試験に落ちた後の5つの選択肢

ここでは、公務員試験に落ちた後に取れる代表的な5つの進路について解説します。自身の適性や状況に応じて、今後のキャリアを柔軟に考えていくことが重要です。

1. 民間企業への就職に切り替える

公務員試験に落ちた後、民間企業への就職を選択する人も多いです。公務員試験の準備を通じて身につけた基礎力や自己管理能力は、企業側からも評価されるポイントです。

民間企業へ進路を切り替える際は、以下のポイントを意識すると良いでしょう。

| ポイント | 具体的な内容 |

|---|---|

| 秋採用・通年採用の求人を探す | 20,720(女性 9,大手だけでなく中小企業でも年間を通じて採用を行っている企業があります。 |

| 中小企業の第二新卒枠を活用 | 若手枠での採用はチャンスが多く、公務員試験の挑戦歴もプラス評価になる場合があります。 |

| 公務員志望理由を自己PRに反映 | 「安定性を重視し責任感を持って取り組む姿勢」など、企業向けに言い換えて伝えると説得力が増します。 |

| 企業研究と自己分析を行う | 公務員試験と同様に、応募先企業の理解と自己分析は面接対策で重要です。 |

民間企業への就職は、新たな環境で活躍できるチャンスです。公務員試験で養った計画性や忍耐力を活かし、企業研究や面接準備に取り組むことで内定を獲得しやすくなるでしょう。

2. 日程が異なる自治体や追加募集を受ける

公務員試験に全落ちした場合でも、年度内にまだチャンスが残っている場合があります。

たとえば、東京都人事委員会 採用情報によると、一次試験日が他と異なる試験や秋以降の採用試験を実施している場合があります。

また、年度途中の退職者補充や人員不足を補うために追加募集が行われるケースもあります。同じ職種でも省庁や自治体によって募集時期が異なるため、受験案内や公式サイトを定期的に確認しておくことが大切です。

試験日程の違いや追加募集を活用すれば、受験の機会を増やし、再チャレンジの可能性を広げられるでしょう。

出典:特別区職員採用試験・選考|特別区人事委員会

出典:5月29日 令和7年度特別区職員Ⅰ類採用試験【秋試験】の募集職種追加(機械・電気)について|特別区人事委員会

3. 大学・大学院・専門学校への進学を選ぶ

公務員試験に落ちた後の選択肢として、大学院や専門学校へ進学し、スキルアップを図る方法があります。とくに高卒・短大卒の方の場合、進学によって受験資格が拡大し、より幅広い公務員試験に挑戦できるようになります。

また、学歴が上がることで民間企業の選考でも応募できる求人が増えるなど、将来の選択肢を広げられる点もメリットです。

進学に際し、学費の負担が不安な方は、文部科学省の専門職大学院における教育訓練給付金や厚生労働省の教育訓練給付制度の活用も検討しましょう。

<span style="background-color: #CFE2F3;"教育訓練給付制度は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が支給される制度です。すべての大学院・専門学校の講座が対象になるわけではないので、事前に「教育訓練講座検索システム」で確認する必要があります。

進学は回り道ではなく、自身の可能性を広げる前向きな選択肢です。将来のキャリアを見据えながら検討してみてください。

出典:専門職大学院における教育訓練給付金|文部科学省

出典:教育訓練給付制度|厚生労働省

4. 公務員浪人・休学・公務員留年という選択をして来年の試験を再受験する

もう一度公務員試験に挑戦するために、次年度の試験まで浪人する、あるいは在学中であれば留年して再受験の時間を確保するという選択もあります。

この場合、時間的な猶予を得られる一方で、周囲からの視線や経済的負担、モチベーションの維持が課題となります。

ただし、一度受験を経験していることで、次回は効率的な対策が可能になります。予備校や講座を利用することで、独学よりも効率的に準備を整えられるでしょう。

5. 社会人として働きながら再挑戦する方法

経済的な理由や将来を見据え、まずは民間で働きながら公務員試験の再挑戦を目指す人もいます。社会人受験枠を設けている自治体も多く、実務経験が評価されるケースもあります。

働きながらの学習は時間の制約が大きいですが、計画的に時間管理ができれば十分に合格を目指せます。

とくに、社会人採用試験の中には筆記試験で専門科目がなく、基礎的な能力を問う試験もあり、継続的な対策で合格の可能性を高められます。

働きながら効率よく学習を進めるためには、自身の生活スタイルに合わせて夜間学習や通信講座などを活用し、無理のないペースで準備を進めることが大切です。

| 学習方法 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 独学 |

・費用を最も抑えられる ・自分のペースで学習できる |

・モチベーション維持が課題 ・情報収集や面接対策を自分で行う必要がある |

・自己管理が得意な人 ・ある程度の基礎知識が ある人 |

| 通信講座 |

・時間や場所を選ばず 学習可能 ・論文・面接サポートも受けられる |

・自己管理が必要 ・直接質問できる機会が 少ない |

・仕事が不規則な人 ・自分のペースで進めたいがサポートも欲しい人 |

| 予備校 (夜間・土日) |

・体系的なカリキュラムで 効率的 ・最新の試験情報を得やすい ・仲間ができモチベ維持 しやすい |

・費用が高くなりがち ・通学時間がかかる |

・学習習慣を確立したい人 ・疑問点をすぐに 解決したい人 |

公務員試験に全落ちしないためのコツ

公務員試験は一度で合格できるとは限らず、複数回の挑戦になることも珍しくありません。しかし、ポイントを押さえた対策を行うことで全落ちのリスクを減らすことは可能です。

ここでは、合格に近づくために実践したい考え方や学習方法について具体的に解説します。

1.公務員になる目的を明確にする

公務員試験で合格を勝ち取るためには、「なぜ公務員になりたいのか」という目的を明確にすることが重要です。志望動機があいまいだと、学習のモチベーションが下がりやすく、面接対策も不十分になりがちです。

「安定性」「地域貢献」「専門分野で働きたい」など、自分が公務員として実現したいことを具体的に書き出しておくと、勉強の軸がぶれなくなります。

目的がはっきりすると自然と優先順位が明確になり、日々の学習の質も向上し、合格への近道になるでしょう。

2.PDCAサイクルを回す

公務員試験対策では、学習を始める前に計画を立て(Plan)、実行し(Do)、結果を確認し(Check)、改善する(Action)というPDCAサイクルを回すことが大切です。

例えば模試や過去問演習の結果から弱点を把握し、次の勉強で集中的に補強することで効率よく力をつけられます。

計画通りに進まないときは原因を分析し、計画を柔軟に修正しましょう。このサイクルを繰り返すことで着実に力がつき、全落ちを避けるための実力が身につくはずです。

3.毎日計画的に勉強する

公務員試験は科目数が多いため、一夜漬けでは対応できません。毎日コツコツと計画的に勉強することが合格への近道です。

最初に試験日から逆算してスケジュールを立て、週ごとの目標と日々の学習内容を決めておくと習慣化しやすくなります。

特に数的処理や文章理解は継続的な演習が必要なため、毎日少しずつでも取り組むことが大切です。

無理のない範囲で学習時間を確保し、安定したペースで勉強を継続することで全落ちのリスクを下げられるでしょう。

公務員試験に受かる人の特徴と勉強法

ここでは、公務員試験に合格した人が実践している勉強法や考え方、試験対策のポイントについて解説します。

筆記・面接ともに対策の質が合否を分けるため、成功者の習慣から学びましょう。

合格者が実践する筆記対策と過去問活用法

合格者の多くは、過去問を中心とした効率的な学習を重視しています。公務員試験は出題傾向が安定しており、繰り返し出る問題を押さえることで得点力が飛躍的に向上します。

まずは科目ごとの頻出分野を把握し、優先順位をつけて学習計画を立てることが基本です。

過去問は最低でも3~5年分を複数回解き、問題の意図や出題パターンを理解することが重要です。また、理解の浅い分野は参考書や動画で補強し、知識を定着させる工夫も合格者には共通しています。

人物試験(面接)で差がつく準備のコツ

面接は筆記とは異なる準備が求められます。合格者に共通するのは、自己分析を徹底し、自分の強みと志望動機を明確に伝えられることです。

特に「なぜ公務員か」「なぜこの自治体か」に対する回答は、志望先の調査と照らし合わせて具体的に語る必要があります。

また、模擬面接で第三者の意見を取り入れ、客観的な視点から改善を図ることも重要です。表情や姿勢、声のトーンといった非言語的な印象も評価対象であるため、総合的な自己表現力を高める準備が合否を分けます。

成功する人の習慣とマインドセット

合格する人の多くは、日々の小さな習慣を大切にし、安定した学習ペースを維持しています。たとえば「朝のルーティンを決める」「学習時間を記録する」など、自分なりのやり方で継続する力を育てています。

また、「失敗を成長の糧と捉える」「短期の焦りより長期の達成感を優先する」といった前向きなマインドセットも特徴です。合格までの道のりは決して平坦ではありませんが、自分を信じて行動し続けることが、最終的に結果につながる重要な要素です。

公務員試験に全落ちしないためには併願がおすすめ

公務員試験は職種や自治体によって日程が異なるため、複数の試験を併願することが可能です。国家公務員と地方公務員、または警察官・消防官・技術職など、多角的に受験することで合格のチャンスを広げられます。

併願によって試験慣れする効果もあり、本命試験に向けた実力向上にもつながります。

ただし、対策範囲が広がるため、優先順位とスケジュール管理が重要です。目的意識を明確にし、自分に合った受験先を戦略的に組み合わせましょう。

併願先を選ぶ際のポイント

併願先を選ぶ際に、日程や科目が重ならない範囲で複数受験することで合格の可能性を高められます。

ただし、無計画な併願は準備不足につながることもあるため、併願先の選び方を押さえておくことが大切です。

日程

公務員試験の併願では試験日程のブッキングを避けることが大切です。

国家一般職、地方上級、市役所などは試験日が異なる場合が多く、戦略的に併願することで受験機会を増やせます。公式日程を確認しながら受験計画を立てましょう。

出題科目

併願先は出題科目が共通している試験を選ぶと学習効率が上がります。

数的処理や文章理解は多くの試験で共通して出題されるため、併願先を絞りすぎずに準備できます。専門科目の有無も確認し負担を分散しましょう。

仕事内容

試験に合格した後の仕事内容を知ることも大切です。

同じ行政職でも、国家と地方では業務内容や勤務地が異なります。併願先を選ぶ際は、将来のキャリアプランや興味のある分野に沿った仕事を意識して選びましょう。

国家総合職から一般職・地方上級への切り替え

国家総合職は倍率が高く、筆記試験・論文・面接すべてのレベルが高いため、一度で合格できるとは限りません。そのため、総合職を第一志望としつつ国家一般職や地方上級、公務員専門職との併願を検討してみてはいかがでしょうか。

総合職の受験勉強は一般職・地方上級の対策にも役立つため、スケジュール管理と優先順位を明確にすれば併願負担を抑えながら、チャンスを広げられるでしょう。

出典:国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)|人事院 国家公務員試験採用情報NAVI

出典:総合職試験(大卒程度試験)|人事院 国家公務員試験採用情報NAVI

出典:専門職試験採用情報|人事院 国家公務員試験採用情報NAVI

公務員試験と民間企業の併願

公務員試験と民間企業を併願するのは一般的で、リスク分散のためにも有効な方法です。

公務員試験は倍率が高く一度で合格できるとは限らず、民間企業の選考も並行することで進路の選択肢を広げられます。

面接で併願が不利になることは基本的になく、むしろ民間企業での就活経験が面接での受け答え力や社会性を高める場合もあります。

ただし、公務員試験と民間選考は時期や準備方法が異なるため、スケジュール管理と対策の両立が大切です。計画的に進めることで、どちらの道でも納得のいく選択ができるでしょう。

来年の公務員試験に再挑戦すべきか?再受験を成功させるコツ

ここでは、公務員試験に再挑戦するべきかどうかを検討するための判断材料と、再受験に向けた戦略を解説します。一度落ちた経験をどう活かすかが、次の合否を左右するカギとなります。

再受験のメリットとリスクを整理する

再受験の最大のメリットは、過去の経験を踏まえた対策ができる点にあります。試験の流れや出題傾向を理解していることで、効率的に学習を進めやすくなります。

また、前回の反省点を分析すれば、面接や論文対策も具体的に改善できます。

一方、再受験にはリスクも伴います。浪人期間が長引くことで年齢が上がり、民間就職が不利になる可能性もあるため、将来のキャリア全体を見据えた計画が必要です。周囲の目や精神的プレッシャーに打ち勝つ覚悟も求められます。

高卒・大卒で異なる再受験のアプローチ

高卒と大卒では、再受験の方法や活用できる制度に違いがあります。高卒者は、年齢制限や募集枠の点で再挑戦できる職種が限られる場合があるため、早めの戦略立てが重要です。

一方、大卒者は選択肢が比較的広く、国家一般職や地方上級など多様な受験先があります。

また、高卒者が進学して学歴を上げる、逆に大卒者が資格取得や民間経験を積むなど、自分の状況に応じたアプローチも考えられます。いずれも、次の試験に向けた明確な目標設定が再受験成功の鍵になります。

公務員試験に落ちた後に民間企業への就職を成功させる方法

ここでは、公務員試験に落ちた後、民間企業への就職を目指す際の具体的な方法やポイントについて解説します。公務員志望だった経験を武器に、納得できるキャリアを築くためのステップを確認しましょう。

秋採用・通年採用の特徴と活用術

民間企業では、春の新卒採用だけでなく、秋採用や通年採用を行っている企業も多数存在します。秋採用は、選考時期が夏から秋にかけて行われるため、公務員試験後のタイミングと重なり秋採用は、選考時期が夏から秋にかけて行われるため、公務員試験後のタイミングと重なりやすく、再就職を目指すには好機です。

通年採用を実施している企業は、職種やスキル重視の傾向があり、自分の強みを生かしやすいのが特徴です。エントリーのチャンスが年間を通じてあるため、情報収集と自己分析を継続的に行い、自分に合った企業に出会う可能性を広げましょう。

就活エージェントを使う

就職活動を効率的かつ効果的に進めるために就活エージェントの活用をおすすめします。

若手向けのエージェントは、未経験や第二新卒に特化した求人を豊富に扱っており、公務員試験経験者にも親和性があります。

担当者によるカウンセリングや書類添削、面接練習などの支援が受けられるため、自信を持って選考に臨めます。しかし、どのような就活エージェントに相談すればよいか分からず、悩む学生や既卒の方も少なくありません。

☆そこでおすすめなのが、株式会社DYMが提供する就職支援サービス「Meets Company」です。「Meets Company」は、就活のプロによる無料面談を実施し、自己分析や履歴書添削、非公開求人紹介までサポートいたします。

社長や人事と直接話せる就活イベントも開催しており、短期間での内定獲得を目指せます。まずは無料面談に参加し、あなたに合う企業を一緒に見つけてみませんか。

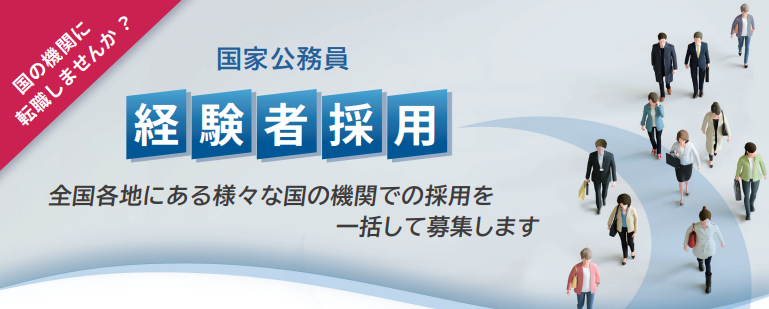

公務員試験に落ちた後でも挑戦できる!国家公務員の経験者採用試験とは

民間企業などで実務経験を積んだ方を対象に、国家公務員の経験者採用試験が実施されています。この試験は、即戦力となる係長級ポジションを全国の国の機関で一括募集する制度であり、法律や経済などの専門試験がなく、これまでの経験や人物面が重視されるのが特徴です。

ここでは、人事院の「国家公務員 経験者採用」の情報をもとに、試験の注目ポイントや採用までの流れをわかりやすく解説します。

| 注目ポイント | 概要 |

|---|---|

| 全国で約600名を採用予定 | 北海道から沖縄まで全国各地の機関で 採用が予定されています。 |

| 事前準備は不要 | 法律や経済などの専門試験はなく、基礎的な知能・知識、これまでの経験、人物面が評価されます。 |

| 採用タイミングを選べる | 試験合格は5年間有効で、自分の希望するタイミングに合わせて転職が可能です。 |

| 第1次試験は全国9都市で実施 | 札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、高松市、福岡市、那覇市で受験できます。 |

採用までの流れ

- 1.人事院に申込:2025年の申込受付期間は7月28日〜8月18日

- 2.第1次試験(筆記):基礎能力試験と経験論文が課される

- 3.第2次試験(面接):人事院による人物試験(面接)を実施

- 4.各府省の面接:最終合格者は採用候補者名簿に記載され、各府省で採用面接を受ける

- 5.内定・採用:面接を経て内定、採用となる

公務員試験に落ちたときのメンタルケアと対処法

ここでは、公務員試験に落ちた後の精神的な負担や不安に対する具体的なケア方法を解説します。心の整理をつけることで、次の選択への一歩を踏み出しやすくなります。

「人生終了」「絶望」と感じるのはなぜか

試験に落ちたことで「人生が終わった」と感じる背景には、以下のような心理的要因があります。

- 将来設計の不安:希望が見えず、進路が曖昧になりやすい

- 周囲からの期待圧:家族や友人の期待が重く感じられる

- 自尊心の傷つき:失敗が自己評価に直結しやすい

- 一時的な感情の高まり:過度なストレス反応が生じやすい

多くの人が「人生が終わった」と感じるのは、自分の目標や将来設計が大きく揺らぐためです。特に周囲の期待や社会的なプレッシャーが重なると、自尊心が大きく傷つきます。

こうした感情は一時的です。重要なのは、落ちた事実を過度に一般化せず、未来の可能性を見失わないことです。自分の気持ちを整理したうえで冷静に振り返り、次の行動に向けたステップを意識することです。

落ち込んだ気持ちを切り替える方法

落ち込みを早く乗り越えるには、まず自分の感情を否定せずに受け入れることが重要です。

友人や家族に話すことで心の整理がつきやすくなります。

また、趣味や運動などでリフレッシュする時間を持つことも効果的です。

小さな成功体験を積み重ねることで自己肯定感を回復させ、ポジティブな思考を取り戻すことが可能です。

具体的な目標を再設定し、前向きに行動することで、気持ちの切り替えがスムーズに進みます。

親や周囲への説明と向き合い方

公務員試験に落ちたことを親や周囲に伝える際は、正直かつ冷静に状況を説明することが望ましいです。伝える際のポイントは以下のとおりです。

- 事実と感情を分けて伝える:「結果はこうでした。ただ、今はこう考えています」

- 次の行動を合わせて説明:浪人・再挑戦・民間就職など計画を共有

- 相手の意見も傾聴する:価値観の違いを対話で埋める

- 自分の気持ちを守る:否定された場合は「今はこう思う」と軌道修正

- 支え合える環境をつくる:家族や友人への理解を促す

感情的にならず、次に何をするかの計画も併せて話すと理解が得やすくなります。

また、親世代の期待や価値観と自分の思いが異なる場合は、対話を重ねて理解を深める努力をしましょう。心理的負担を軽減するためにも、支え合える環境作りが必要です。

公務員試験に落ちた人のその後とキャリアの実例

ここでは、公務員試験に不合格になった後、自らのキャリアを再構築し成功した人々の実例を通じて、次のステップへのヒントをお届けします。

失敗を成長に変えた体験から、具体的な成功パターンを学びましょう。

民間企業に就職した人の仕事満足度

公務員試験に落ちた後、民間企業へ就職した人の多くは最初こそ不安を抱きながらも、仕事のやりがいや成長実感を得て満足度を高めています。

特に営業や事務、ITなど多様な業種に挑戦し、自分の強みや適性を再発見するケースが多いです。

転職時に公務員志望だった理由を活かし、社会貢献性や安定志向をアピールすることで、企業側からの評価も高まります。失敗を糧に前向きにキャリアを築いている実例は多く、選択肢を広げる勇気を後押しします。

公務員浪人後に合格した人の成功パターン

公務員浪人を経て合格した人は、計画的な学習とメンタル管理を徹底したことが共通点です。過去の試験結果を分析し、弱点を重点的に補強。予備校や通信講座を利用して効率よく知識を深めました。

また、試験当日の緊張対策や模擬面接も積極的に取り入れ、精神面の強化も図っています。浪人期間中に生活リズムを整え、健康管理を心掛けたことも、集中力維持に役立ちました。このように、再挑戦を成功に導くための戦略的アプローチが合格の鍵となっています。

別業界・別職種に進んだ人の共通点とは?

公務員試験に落ちた後、異なる業界や職種へ転身した人々に共通するのは、「柔軟な思考」と「自己理解の深さ」です。

公務員志望時代の強みや価値観を活かしつつ、新しい分野でのスキル習得に積極的に取り組んでいます。

また、目標設定を現実的かつ段階的に行い、小さな成功体験を重ねて自信を築く姿勢が特徴的です。人脈や情報収集にも熱心で、未経験分野での適応力が高いことも共通点として挙げられます。こうした柔軟性が、キャリアの幅を広げる大きな力となっています。

公務員試験に落ちたときに知っておくべき現実と対策

ここでは、公務員試験に落ちることの現実的な側面と、その後の具体的な対策について解説します。合格率や受験者の声を踏まえ、正しい認識を持つことで次の一歩を踏み出す準備をしましょう。

SNS・知恵袋などで語られる「落ちた人たち」の声

インターネット上の掲示板やQ&Aサイトでは、公務員試験に落ちた人たちのリアルな声が多く投稿されています。

失望や焦り、悔しさを吐露する一方で、次の挑戦への決意や対策の共有も見られます。こうした情報は共感を得やすく、孤独感の軽減に役立つ反面、ネガティブな意見に流される危険もあります。

情報の取捨選択が重要であり、冷静に自分に必要な知識や励ましを受け取る姿勢が求められます。

落ちた事実をどう捉えるか?人生設計の視点

公務員試験に落ちた事実は、人生の一時的な挫折に過ぎません。長期的な人生設計の中で見ると、多様なキャリアの可能性が広がっています。

失敗を単なる終わりと捉えず、学びや成長の機会と考えることで、柔軟な進路選択が可能になります。

自分の価値観や目標を再確認し、現実的かつ希望を持てるプランを立てることが重要です。こうした視点が、落ち込みを乗り越えた後の新たな成功につながります。

「期待に応えられなかった」と感じたときの対処法と考え方

家族や自分自身の期待に応えられなかったと感じることは、精神的な重荷となりがちです。しかし、期待はあくまで周囲のものであり、自分の価値を決めるものではありません。

こうした感情を持ったときは、まずはその気持ちを認め、話し合いやカウンセリングで心の整理を図ることが大切です。

また、期待に縛られず、自分のペースで再挑戦や新たな目標に向かうことで、自信と充実感を取り戻せます。自分自身を責めすぎない姿勢が必要です。

まとめ

公務員試験に落ちた後も、キャリアの選択肢は複数あります。民間企業への転職、公務員試験の再挑戦、公務員浪人となって来年度に再受験するなど、多様な道があります。

一人で悩まず、信頼できるサポートを活用しながら前向きに行動することが大切です。

☆Meets Companyの就職支援サービスでは、就活のプロが無料で面談を実施し、あなたに合う企業を提案します。社長や人事と直接話せるイベントもあり、新しい道を見つけたい人におすすめです。

履歴書添削や面接対策、非公開求人の紹介など、個別に合わせた支援が受けられるため、ぜひ活用してみてくださいね。

よくある質問

Q. 公務員浪人は本当に不利?

公務員浪人は不利とは限らず、計画的な対策を取れば十分に合格を目指せます。

年齢制限や精神的負担の面では注意が必要ですが、一度受験を経験している分、次回は効率よく学習を進めやすいのが強みです。

浪人中に予備校や通信講座を活用し、弱点補強と継続学習を徹底することで合格率を高められます。

Q. 民間と併願しても面接で不利にならない?

公務員試験と民間企業を併願するケースは珍しくなく、面接で不利になることは基本的にありません。むしろ幅広く志望先を持つ姿勢は柔軟性や適応力のアピールにもなります。

ただし、それぞれの面接で矛盾のない志望動機や自己PRを準備することが大切です。誠実に理由を伝えることが印象を左右します。

Q. 新卒でなくなると就活にどう影響する?

新卒枠を逃すと就職活動がやや厳しくなるのは事実です。新卒は採用枠が広い一方、既卒や第二新卒は求人が限定されやすくなります。

ただし、社会人経験や資格取得があれば即戦力として評価されることも多く、転職市場で強みになります。